史鐵生(1951–2010)

中國作家、散文家。1967年畢業於清華大學附中,1969年到延安插隊。因雙腿癱瘓於1972年回到北京。後歷任中國作家協會全國委員會委員,北京作家協會副主席,中國殘疾人聯合會副主席。作品眾多,有《史鐵生全集》行世。全集共350萬字,按體裁分為各類小說、散文隨筆、劇本詩歌、書信、訪談等12卷。

本文作者:陳翠玲

資深出版人。曾任香港三聯書店總編輯,香港中和出版有限公司總經理兼總編輯,深圳聯合數字出版服務有限公司總經理。

(本文刊載於香港三聯《讀書雜誌(第三期)》)

他是我的作者,用殘缺的身體,寫出了最健全而豐滿的思想,我在日記裡寫下:「他就像是我失散了多年的兄長……」

她是我的摯友,風一般開朗的女子,後來成為我的作者,我們藉《讓「死」活下去》,一起感悟生與死、愛與思……

初識老史與希米

史鐵生去世十一年了,有時我覺得他走了很久,有時又感到他還在。

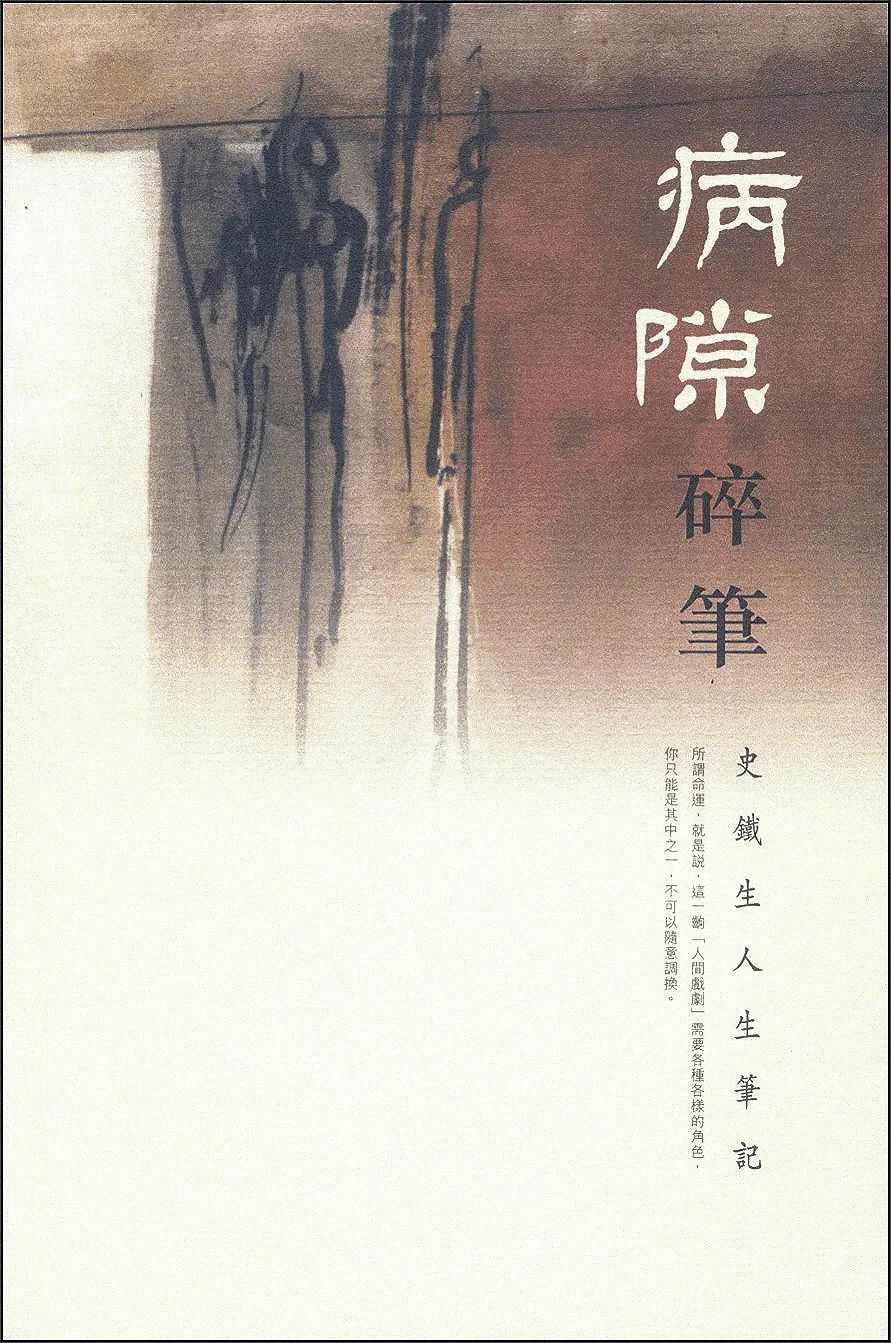

第一次與史鐵生見面是二十年前,場景清晰如昨。那是在2002年5月下旬北京書展期間。當時我在香港三聯書店工作,為出版《病隙碎筆》海外繁體版去拜訪史鐵生。與我同行的有設計師吳冠曼。

在史家的客廳兼書房裡,史鐵生坐在輪椅上,寬和微笑地跟我們打招呼,待客的是茶几上一大盤淺紅色新鮮欲滴的北京櫻桃。坐定後,他就關切地詢問我們來京展覽是否順利,還懇切地說:「在香港,我的讀者可能不會多,我的書會不會給你們增加負擔?」

初見史鐵生當天合照

我向他介紹了香港出版的大致情形和出版這本書的各種考慮。接着情不自禁地談到這部書稿帶給我內心的震撼——

所謂命運,就是說,這一齣「人間戲劇」需要各種各樣的角色,你只能是其中之一,不可以隨意調換。……世界是一個整體,人是它的一部分,整體豈能為了部分而改變其整體意圖?這大約就是上帝不能有求必應的原因。這也就是人類以及個人永遠的困境。

上帝為人性寫下的最本質的兩條密碼是:殘疾與愛情。

皈依並不是一個處所,皈依是在路上。

……

我告訴他,書中第六部分最令我感同身受:「幾年前,我的父親在某醫院腎科住院,同房間的7個病友都是做血透或腹透的病人,其中有兩個二十幾歲的年輕人因為再也付不起醫藥費,不得不停止透析。他們的父母和同病房友就是眼睜睜地看着他們從愛說愛笑到日漸衰弱最終死去,與您在書中寫的一模一樣……」史鐵生專注地傾聽着,不時輕聲詢問或解釋。

那天,我覺得有滿肚子的話要跟他說。我們從書的內容談到形式,史鐵生說他很看重何立偉的插圖,叮囑我們用心對待。談話中,他提到很欣賞墻上挂的一幅朋友的畫作,提議能否以這幅畫作為封面的背景,吳冠曼即刻領悟並欣然採納。

《病隙碎筆:史鐵生人生筆記》(香港三聯)

大約下午4點多,史鐵生的愛人陳希米騎着電動車回來了。她是一個風一樣的女子,有着燦爛的笑容。她熱情爽利地招呼着我們。因為是同行很容易就聊起來……

我在當晚的日記中寫道:他就像是我失散了多年的兄長……

「誰有他那樣的福氣」

從那以後,每年的書展和出差,只要到了北京,我都會選擇一間離史家比較近的招待所,便於去探訪。當然,我知道,史鐵生做完透析的第二天上午,身體狀况最好,大腦特別清晰,是寫作和深度思考的黃金時段,絕不能去打擾。朋友們探訪的時間一般都是晚飯前或晚飯後。

熟悉了之後,我們反而不再刻意聊甚麼「有深意」的話題,多半是老史斜靠在床上,饒有興趣地聽希米和我講出版社的趣事和煩心事,偶爾評論一兩句。

有一次,我和王一方不約而同去他們家。餐後,四人在附近的Shopping Mall閑逛。希米拄着拐走得飛快,開心得像個孩子。我們推着史鐵生的輪椅走在後面,他指着希米笑說:「如果有一天希米不行了,彌留之際你只要在她耳邊輕喚:shopping,shopping,她一定就會醒來。」逗得我和一方大笑。

有次,我忍不住問老史,血透這麽多年如何下得了針。他向我展示了佈滿瘡痍的雙臂,苦笑道:「對我來說活着其實比死去艱難。」我無言以對,只能默然。

我們最後一次見面是在2010年的8月。此時,我剛離開三聯,正在籌劃組建香港中和出版有限公司。

那天下午,我剛到北京就給希米電話,她說快過來,朋友們正在聚餐呢!

那天餐聚的有孫立哲、查建英等,包括他們夫婦大約5—6位。這是我第一次見到孫立哲――一個滿眼笑意一臉和氣、言談舉止還殘留些書生氣的老青年。他可是我青年時代就知曉並景仰的人物,是毛澤東欽點的知青典範,是一位神奇的「赤脚醫生」,也曾作為四人幫「爪牙」被關押。他的人生故事直到現在都還是傳奇。

孫立哲與史鐵生是清華附中的好友,下放陝北時同住一孔窑洞;孫立哲倒霉時史鐵生等籌劃組織聯名上書,最後得到胡耀邦的親自過問才得以解救。

我趕到時,聚餐已接近尾聲,正在說着查建英那時總跟在一群大孩子後面的情景,相互打趣取笑,氣氛十分輕鬆親熱,老史抽着烟眯着眼一幅享受至極的樣子。我驀然想起劉小楓曾在中大的校園對我說的:「誰有他那個福氣――有陳希米陪着,還有那麽多朋友……」當時我十分不解:居然有人羡慕史鐵生的福氣(運氣)!此刻我有些理解了。

這些年,我不僅感受到老史與希米之間的相濡以沫和那種精神世界的高度相通;也目睹過幾撥同時探訪史鐵生的朋友,他們像家人般親切隨便又相互欣賞切磋。確實,史鐵生享受到了常人難以得到的十分豐沛、持久又深厚的愛情和友情。對於他這樣一個極其敏感、自尊、深邃又追求完美的人,是多麽難得甚至不可思議呵!上帝對他終究還是仁慈的!當然這不全是上帝的功勞,史鐵生對人性的領悟與修行是至要之因。

正是愛情與友情,確切地說是「愛,愛願」,讓史鐵生的生命充盈、飽滿。相較之下,我們這些看似健全的人倒多是殘缺、乾癟的。

「死即遷徙,在却無窮」

那天多麽令我難忘啊!聚餐結束後我準備回招待所,史鐵生說:「就走?還沒怎麽講話呢。你一年就來這麽一兩次,到我家去坐坐。」我擔心他累了,他說沒事!你打車,我坐這輛新買的電動輪椅緊隨其後,希米收拾好再騎車過來。就這樣,我們三人分別三種坐騎居然前後不差10分鐘都到了水硾子史家門口。

老史拿出新出版的《扶輪問路》,說:簽個名留個紀念吧。於是他翻到扉頁,思忖片刻:「怎麽稱呼你呢?不想再寫陳翠玲女士了」,我說「就老翠」吧,他當即贊成:「老翠,好!我就老鐵吧。」

接過他簽贈的書,我迫不急待翻看目錄,發現收錄了詩歌,這是第一次見到史鐵生寫的詩。最先入眼的是《希米,希米》那首,看到其中:

希米,希米/見你就像見到家鄉/所有神情我都熟悉/……你來了黑夜才聽懂期待/你來了白晝才看破樊籬。

我的眼晴濕潤了。《永在》中他寫道:

我一直要活到我能够/坦然赴死,你能够/坦然送我離開,此前/死與你我毫不相干。……

此後,死不過是一次遷徙/永恒復返,現在被/未來替換,是度過中的/音符,或永在的一個迴旋。

還有《遺物》《秋天的船》《最後的練習》和《節日》——

呵,節日已經來臨/請費心把我抬穩/躲開哀悼/輓聯、黑紗和花籃/最後的路程/要隨心所願/……呵,節日已經來臨/聽遠處那熱烈的寂靜/我已跳出喧囂/謠言、謎語和幻影/最後的祈禱/是愛的重逢。

這是一組關於跨越生與死、靈魂與肉體、有限與無限的頌詩,其韵律清新華美又激越。我的心隨着它的節拍和意境,跌宕起伏,有對生死的了悟,又有悲壯、傷感充塞其中,但並沒有切近不祥的預感。

那天我在他們家坐到很晚,跟他們說起中和出版的大致構想及離開三聯書店的緣由,他們說:挺好,從頭幹起,或許發揮的餘地更大呢!要走了,老史關切地說:「怕不好打車了,就住家裡吧。」希米也忙說,「那間小屋的床鋪是剛換的,洗漱的東西都有,你就別走了。」

我猶豫了一下,還是謝絕了他們的挽留,走進暗夜。

誰料想這是我跟史鐵生的最後一次見面!

夢中相逢與同行

與史鐵生相識這麽多年,我多次夢見過他,其中有兩個夢境特別清晰。

一是老史、希米和我在香港行山。大概是上世紀90年代。那天,老史全身專業的行山裝備,我印象最深的是他得意地顯擺着手中精緻的可以伸縮的手仗,走得瀟灑又快捷。看着山道上隔一段就有路牌寫着:離山頂還有多遠,大約要走多久;還有一路的小型健身設施和供休息的長凳、救護站,甚至還有緊急救助的直升機停機坪,老史說:英國人真會享受,也真細緻。又說:這香港,咱可不能比英國人管得差呀!

我們興致勃勃,東一句西一句:中國外國、英國香港、還有飛人約翰遜和歌者鄧麗君……終於登上山頂,好像是太平山吧。老史俯瞰着山下被斜陽照耀得金碧的樓群,眺望着遠處橙色的大海,沉默不語。當時我腦子閃出「但是太陽,它每時每刻都是夕陽也都是旭日。……」這是老史在《我與地壇》中寫的呀!忽然,我整個人像被雷擊了一般:不對呀,他不是癱瘓了嗎?怎麽……?我拉住希米小聲說:他不是坐輪椅嗎?這是他嗎?希米驚詫地看着我:你說甚麼哪!他昨天還踢了一場球呢!我說,不對!我看過他寫的書,他總是搖着輪椅去地壇!希米有點生氣地說:你做夢吧?!――我在做夢?她又說你使勁擰擰自己的胳膊,我使勁地擰啊,把自己擰醒了。好一會兒,都搞不清究竟是莊周夢蝶還是蝶夢莊周!

《我與地壇》(人民文學出版社)

另一次是一個黃昏,我獨坐在公園的長椅上,只見老史遠遠地向我走來,我心中大喜。他越走越近,面貌却越來越模糊,越來越是個不斷變形的影子,但分明是他。因為影子飄浮不居,聲音斷斷續續,只記得我好像問他何為愛國,他說這問題太複雜,一下子說不清……好像他還說:寫作是件幸福的事,能讓你多活幾輩子,你不妨試試……然後就飄走了。我當時就明白,我是見到他的魂魄了。他是真的死了,真的離開我們了。

愛,讓「死」活下去

老史:十一年了,你在那邊習慣了吧——白天跑步打球,晚上仍是「寫作之夜」——任心魂在無垠的宇宙飄蕩、在人性的幽微處探尋?你找見你媽媽了嗎?你一定經常同那些朋友:周郿英、吳北玲、甘少誠、路遙,還有破老漢……見面聊天吧?

我知道,你最惦記的是希米。你曾在一首詩中寫道:……荒歌猶自唱,寫作即修行。娶妻賢且惠,相知並柔情。忽來心絞痛,恰似慶鐘鳴。但得嘎巴死,餘憾唯一宗。老妻孤且殘,何人慰其終。……

告訴你:希米這些年過得艱辛、堅定、自由自在。

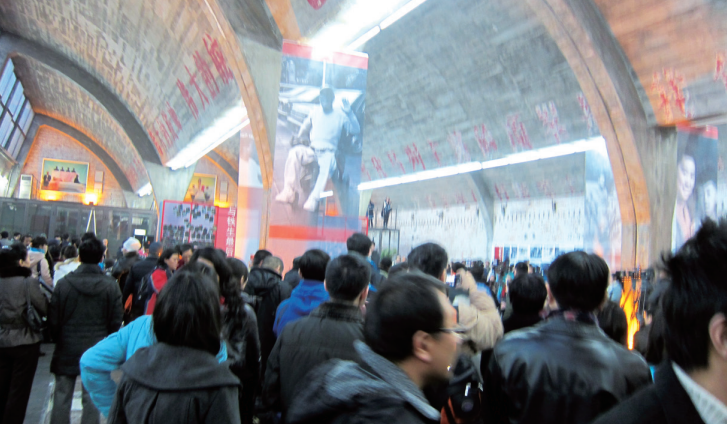

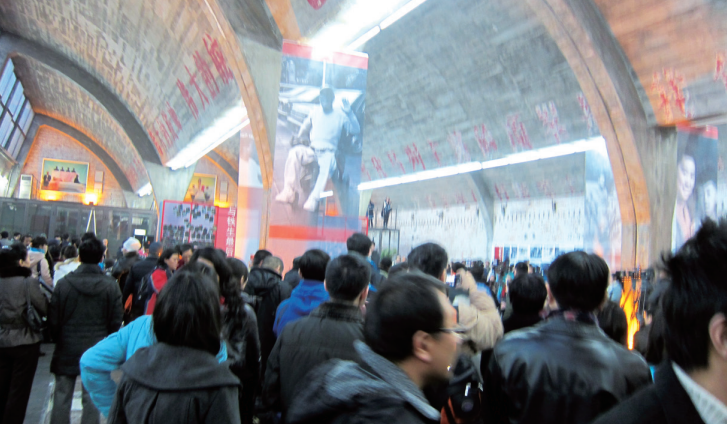

記得你去世的第5日,也是你60歲生日那天,朋友至親們在北京的798舉辦了隆重又溫馨的《最後的聚會——史鐵生追思會》。來的人真多呀,雖是隆冬,但幾千上萬人真誠滾燙的心,還有你那張笑容可掬的照片,把那個敞開的巨大會場烘烤得溫暖如春。不論是各路精英還是普通讀者,都是敬重喜歡你的人。他們自發來到這裡,接受着生命的洗禮和愛的啓迪。

「最後的聚會——史鐵生追思會」現場

當晚我陪着希米睡在你們的房間,她說:真怪,這幾天居然睡得不錯!

我知道,那些日子她要面對、要安排、要處理的事情太多了,太累了,還來不及悲傷……

過了些時日,一切都差不多安排妥當,親人、朋友們也各自回到生活日常。希米才發現她再也回不到過去,她再也沒有那個家了!她悲傷得無以復加,整個人幾乎崩潰了:不說話、不見人、吃不下、睡不着,日復一日、月復一月……在那段獨自煎熬的昏天黑地的日子,她天天找你,找你傾訴,跟你對話,與你探求,終於寫下了《讓「死」活下去》。

史鐵生遺作《晝信基督夜信佛》和陳希米的《讓「死」活下去》,兩書的中和版也是全球首版。

慢慢地,她終於活過來了。

這些年,朋友和讀者一直忘不了你,舉辦過很多紀念活動,希米真心感激,却很少參加;對於誇張煽情之詞,她總是反對和拒絕,堅定地以自己的方式守護着你的精魂,按照你的囑咐活出自己的模樣!

她學會了游泳,還考了車牌;與同事、朋友四處漫遊,去過西歐、中歐、美國,去過意大利、西班牙、希臘,等等。我們還一起去過台灣。這些都是你很想遊歷的地方。你可別嫉妒,她是一直懷揣着你,帶着你的心願與你同遊同樂的喲,你感覺到了嗎?

我和希米在台灣淡水漁人碼頭

希米在以色列邊境的照片

我想,最能讓你欣喜的還是:她是個真正的作家了!她出版了兩部書,第二部《骰子游戲》比第一部還要精彩:深闊跳躍的時空,真誠坦露的心迹,敏銳綿密的思考,乾淨如水的語言,頗得你的真傳而又別有意趣,堪稱大作,讓我敬羨無比。

《骰子游戲》(湖南文藝出版社)

這十多年,科技發展可謂一日千年。如今大家都在談論「元宇宙」,大概就是現實世界和虛擬世界是兩個平行的時空,人們可以自由地出入交往。如果真是這樣,那不久我們就可以重逢了。對了,聽說美國人馬斯克的人機接口裝置馬上就可安裝在人身上。這就是說,我們見面時,你可能真的已經是個健步如常的人了!

我們等待吧!

陳翠玲

寫於2021.12.10

改於2022.2.27